Ces différents chapitres ont été ajoutés par Bernard à partir de février 2025, lorsqu’il reprend le travail de biographie avec Chloé L.V, qui vient l’écouter, le solliciter et écrire pour lui ses souvenirs qu’il souhaite transmettre à ses petits-enfants.

Les vacances d’été à Talloires, sur trois générations.

1 – Pourquoi Talloires ? (historique)

1.1. Contexte de guerre mondiale et de fuite des Français

En 1940, les Français sont saisis par l’idée qu’il faut fuir l’arrivée imminente de l’armée allemande.

Mon grand-père, Louis Raichlen, et ma grand-mère, Suzanne Berger-Levraut, quittent la banlieue sud de Paris, où ils vivent alors, avec leurs quatre enfants, pour rejoindre le sud de la France. Louis possède la double nationalité franco-suisse. Ils arrivent avec leur fils cadet, Philippe, et leurs deux filles, du côté de Carpentras, dans un village nommé Sarians. Le fils aîné ne vient pas car il est mobilisé.

1.2 Grand-père travaillant pour Péchiney et ayant un passeport suisse

Ce n’est pas un hasard s’ils aboutissent à Sarians. Depuis 1932, mon grand-père travaille pour le groupe Péchiney, un acteur industriel majeur de la chimie à l’époque. Péchiney, autrefois basé à Paris, ferme ses locaux et décide de s’installer dans le sud. Le groupe acquiert un petit château et une maison à Sarians, où il loge ses employés réfugiés.

Or, mon grand-père est alors Directeur général d’une filiale nommée Minorga, spécialisée dans les produits agrochimiques, un secteur en pleine croissance.

C’est ainsi que lui, sa femme et trois de leurs enfants sont hébergés dans cette maison appartenant à l’entreprise.

Après l’armistice, les détenteurs du capital de Péchiney demandent à mon grand-père Raichlen d’aller à Paris et y réouvrir Péchiney. Pour voyager il utilise sa nationalité suisse. Tous les membres de sa famille n’ont pas cette possibilité.

1.3 Location à l’Hôtel Bellevue, sur conseil d’un ami.

Mon grand-père Raichlen fait des recherches qui sont très bien rétribuées, mais qui vont demander des déplacements incessants. Rapidement se pose la question de trouver un lieu où pourront se réunir les membres de la famille, qui soit assez attractif et pas excessivement coûteux. Susanne a contacté tous les hôtels de luxe dans la moitié Sud mais n’a pas trouvé de disponibilités pour le temps des vacances scolaires.

Un ami de mon grand-père, Jean Crussard, leur recommande l’Hôtel Bellevue, à Talloires, près d’Annecy. Comme ils avaient déjà contacté tous les hôtels de luxe en vain, ils appellent celui-ci ; les prix leur conviennent. En arrivant à Talloires, ils sont enchantés par la vue. Les montagnes entourent le lac de manière harmonieuse. Pourquoi pas faire de l’hôtel Bellevue leur lieu de villégiature estivale ?

2 – Souvenirs d’enfance à Talloires

2.1 L’hôtel Bellevue : une belle vue mais une mauvaise nourriture

Mon grand-père prend l’habitude d’inviter mes parents et leurs enfants à passer les vacances de fin d’été à l’hôtel Bellevue. Certes, la nourriture y est médiocre, mais la vue depuis la terrasse compense largement.

Pour un petit Parisien, les rives du lac offrent plusieurs endroits à l’atmosphère presque magique.

Je garde des souvenirs très contrastés : la terreur des leçons de natation dans l’eau glacée du lac, le bonheur de voguer dans un kayak démontable (une structure en bois recouverte de caoutchouc) que seule ma tante Catherine parvient à faire filer droit, l’impatience à la grotte de l’ermite Saint-Germain de ne pouvoir monter plus haut, et enfin, une curiosité un peu frustrée dans le bateau à vapeur — tout ce que j’en aperçois, c’est le dos nu du soutier et son tas de charbon.

2.2 L’abbaye

Nous explorons les environs en partant du fond de la baie. A quelques pas du rivage se trouve l’hôtel de l’Abbaye, héritier d’une succession de constructions (en 1674, puis en 1681) et de destructions (en 1792, incendie pendant la Révolution, 1833, démolition définitive).

En remontant 30 m le long d’un petit ruisseau, on trouve la maison des Bonnamour, qui correspond à l’ancienne infirmerie de l ’abbaye. Un peu plus haut, se trouve l’hôtel Bellevue, qui est un autre dépendance de l’abbaye. L’ensemble fait office de petit centre médical pour soigner les locaux et les voyageurs de passage.

2.3 L’amitié avec les Bonnamour et avec Jacques

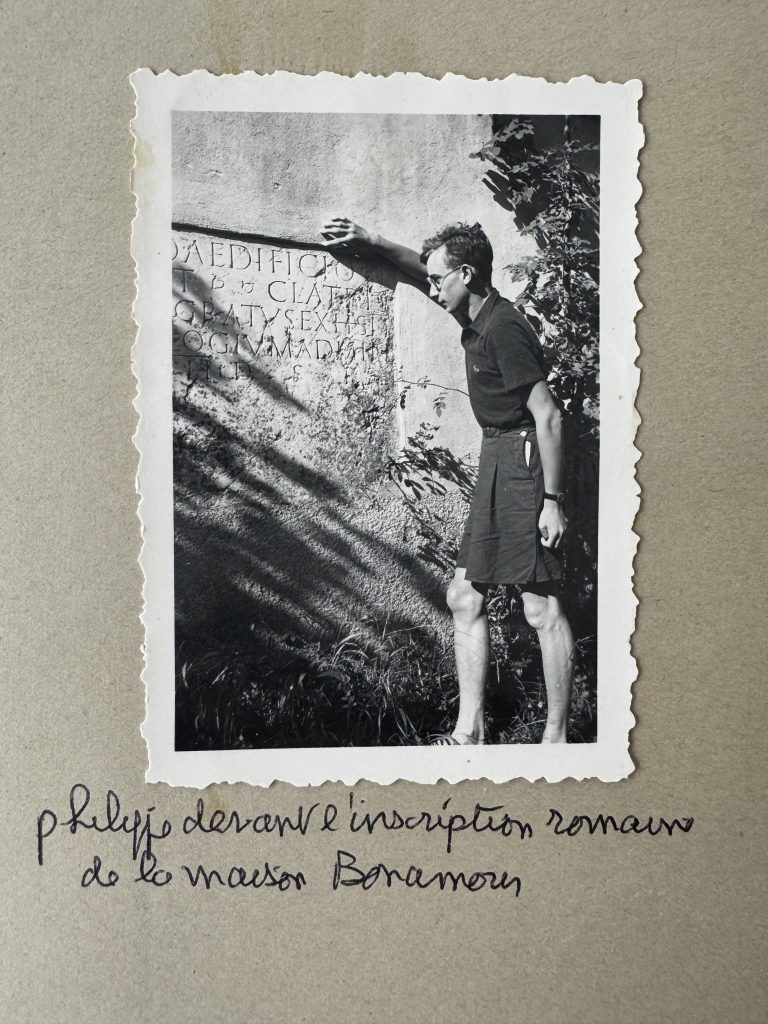

Nous rencontrons les Bonnamour grâce à mon frère Philippe, qui découvre un jour une inscription latine sur le mur de l’ancienne infirmerie de l’abbaye. Cette maison est louée chaque été par la famille Bonnamour.

Mes parents se lient d’amitié avec eux et, à chaque séjour, ils descendent prendre le thé chez eux au moins une fois. Pendant ce temps, je suis un peu livré à moi-même.

J’en profite pour aller voir Jacques, le fils du directeur de l’hôtel Bellevue, qui me raconte des histoires abracadabrantesques. Je fais semblant de les croire — cela faisait partie de la magie de l’enfance et des vacances.

2.4 Écrire des BD avec mon grand-père

C’est mon grand-père qui m’initie au dessin. Il aime ça. Il crée une bande dessinée dont les petits-enfants sont les héros. Il y a toujours quatre ou cinq gamins groupés autour de lui, fascinés, regardant le dessin émerger sous leurs yeux.

Ces moments permettent d’occuper les enfants et de rythmer les longues journées d’été.

2.5 Les randos en famille : Planfait, Saint-Germain et Angon

À une extrémité de la baie de Talloires, un sentier de promenade se transforme en un chemin de randonnée qui grimpe jusqu’au Roc de Chère.

La baie est bordée d’un promontoire, d’où partent les bateaux à vapeur, et qui se termine par un petit mur décoré d’une peinture naïve représentant une procession de maharadja.

Presque tout le pourtour du lac est construit, sauf à Angon, où la forêt descend jusqu’au bord de l’eau.

2.6 Faire accoster un bateau à vapeur dans la baie de Talloires

À l’autre extrémité de la baie, se trouve l’auberge du Père Bise et le quai d’accostage des bateaux à vapeur.

Talloires, comme quelques autres localités du bord du lac, est desservi par un service régulier de bateaux à vapeur — aujourd’hui remplacés par des vedettes à moteur diesel. Nous utilisons ce service principalement pour aller à Duingt, un petit village situé en face de Talloires.

Faire accoster un bateau à vapeur à Talloires est délicat. Entre Talloires et Duingt, il y a un promontoire appelé le Verdelet, où la profondeur de l’eau n’excède pas un demi-mètre. Ces bateaux, assez volumineux, sont peu manœuvrables.

Le capitaine doit calculer précisément sa courbe pour approcher le quai sans heurter le fond. Un pari stupide circule entre garçons : s’asseoir sur le gouvernail pour compliquer la manœuvre du pilote, qui tente alors de l’en déloger.

2.8 Les leçons de natation obligatoires dans l’eau froide

Nous sommes obligés d’assister aux leçons de natation. La voix du professeur résonne dans toute la baie.

C’est l’activité principale — du moins, celle dont je garde le souvenir le plus marquant. La voix tonitruante du père Schoebel, qui dispense ces cours, gronde dans tout Talloires. Nous n’avons pas le choix : il faut y aller. Je vis cela comme une punition, d’autant que l’eau du lac est glaciale (18 degrés, ce qui, pour moi, est vraiment très froid).

2.9 Conclusion

Souvenirs contrastés, entre une nourriture peu engageante mais des paysages à couper le souffle, entre une eau glaciale et les cris du maître-nageur mais aussi des amitiés sincères avec les Bonnamour et les habitants de l’infirmerie… Voilà pourquoi Talloires reste, pour moi et ma famille, un lieu de villégiature privilégié à l’âge adulte.

3 – Souvenirs d’adulte, avec Célie et nos enfants

J’ai profité de ces séjours d’abord avec mes parents, puis avec Célie, et enfin avec nos enfants, Alice et Guillaume.

3.1 Les expéditions nautiques (radeau, criques, pique-nique)

Au fond de la baie de Talloires, on peut louer toutes sortes d’embarcations : barques avec une ou deux paires de rames, pédalos, petits voiliers. Alice et Guillaume partagent souvent un pédalo et un petit radeau gonflable.

Je ne me souviens pas que ces sorties aient été encadrées par qui que ce soit, mais cela faisait partie du plaisir.

L’expédition classique consistait à prendre une barque à deux rames et à rejoindre le port de la Rose, un lieu pittoresque où les falaises du Roc de Chère laissent passer un sentier reliant la rive au sommet.

On emporte un pique-nique, on déjeune au port de la Rose, puis on rentre en bateau.

Au fil du trajet, on longe une fresque naïve représentant un défilé de maharadja. Ensuite, la route nationale longe le lac, mais les endroits vraiment plaisants se font rares jusqu’à la presqu’île d’Angon, avant d’arriver aux roselières, là où poussent les roseaux.

Extrémité gauche de la baie de Talloires. On voit Guillaume et Alice jouer avec les enfants de mon frère Jean. Derrière eux, toute la promenade exposée Sud.

3.2 Mes randos à la Tournette

Depuis Talloires, on peut accéder à la montagne.

J’aime emprunter un itinéraire qui part de Saint-Germain, traverse la forêt de Planfait et redescend vers Talloires.

J’ai fait ce parcours avec mon grand-père, puis plus tard avec mes enfants.

Les alentours du lac d’Annecy forment ce qu’on appelle une montagne « à vaches » : des pâturages entourés de sommets verdoyants, bien arrosés. L’herbe y est dense, variée, presque luxuriante. Les chemins conviennent parfaitement aux bovins, mais deviennent souvent boueux et pénibles pour les randonneurs.

J’ai aussi réalisé plusieurs randonnées autour du lac, notamment la promenade spectaculaire dans les Bauges. Elle passe par la montagne Arcalod à côté du Mont Charbon. Après les villages de Mont Derrière et Mont Devant, l’itinéraire passe par un col avant de descendre par la vallée du Lauden vers le lac d’Annecy. L’arrivée est spectaculaire : on descend presque à pic vers le lac, avec une vue à couper le souffle.

France-Italie par la Savoie

On emploie souvent des consultants pour des taches impossibles, comme prédire l’avenir à long terme. Il n’est pas surprenant que les erreurs de prédiction soient énormes car nous ne sommes que des humains et les humains ne savent pas prédire l’avenir. Mais certains font semblant, en faisant passer des extrapolations linéaires sur des graphes à deux dimensions pour des prédictions.

Cela dit, l’absence d’un bon consultant peut mener à une issue catastrophique pour les investisseurs d’une entreprise, comme le montre cette histoire du chemin de fer du Mont Cenis, qui m’a été racontée au centre de vacances du CNRS à Aussois, en Savoie.

Jusqu’en 1800, on ne peut franchir les Alpes qu’à pied, à dos de mulet, ou en chaise à porteurs. Napoléon 1er fait construire la route du Simplon entre 1801 et 1807 puis celle du Mont-Cenis de 1803 à 1810. Mais sur ces routes, on circule toujours en chaises à porteur.

Après l’invention des chemins de fer, ce n’est qu’avec bien des hésitations que l’on se décide à tracer des routes au travers des montagnes. Le premier projet de grand tunnel sous la crête des Alpes est celui du Mont-Cenis, il doit permettre de raccorder les réseaux ferroviaires français et italien. Un accord franco-italien est trouvé pour accélérer la construction d’une ligne de chemin de fer entre Saint-Michel de Maurienne (en France) et Bardonnèche (en Italie). En avril 1862, la ligne arrive à la gare de Saint-Michel-de-Maurienne, mais au-delà, c’est par diligence ou par calèche que s’opère le voyage en direction de l’Italie. En 1863, ce sont 40 000 voyageurs et 22 000 tonnes de marchandises qui transitent ainsi par le col. C’est une manne financière pour les compagnies de diligences, mais des frais importants pour les voyageurs et les expéditeurs.

Le percement du tunnel ferroviaire du Fréjus, entre Modane et Bardonnèche (12 km), commence en 1857. L’avancement est très lent car il s’effectue ” à la main”, c’est-à-dire en creusant avec des barres à mine les trous où l’on place les explosifs. A la fin de l’année, seuls 30 m du côté italien et de 10 m du côté français ont été creusés. Après six années de travaux, on n’a avancé que de 1 646 mètres, iI en reste 10 587 à creuser. En comptant sur un avancement de seulement 100 m par an, on peut extrapoler que la durée des travaux pourrait être supérieure à 100 ans. Certains prévoient déjà un « fiasco colossal », notamment du côté français.

Cette lenteur des travaux amène deux Anglais, l’homme d’affaires Brassey et l’ingénieur Fell à proposer à l’Empereur Napoléon III de construire une ligne de chemin de fer sur la route entre Saint-Michel et Suze, qui passerait par le col du Mont-Cenis, à 2 600m d’altitude, sans avoir à percer de tunnel. Pour cela, ils utiliseraient une locomotive à trois rails, selon le système breveté par Fell, qui a déjà fait ses preuves pour franchir des pentes fortes et des courbes très serrées.

Mr Brassey compte amortir l’investissement sur une période de sept ans d’exploitation, ce qui semble offrir un gain raisonnable, compte tenu de la lenteur avec laquelle avance le percement du tunnel. Les gains sur trente ans seraient fabuleux. Les travaux de pose des rails commencent en février 1866. Sur le versant italien, le plus abrupt, de nombreux tunnels à une seule voie sont percés. La ligne est mise en service seize mois plus tard, le 15 juin 1868. La voie à trois rails est longue de 80 km et comporte neuf gares. Le train peut transporter quarante-huit voyageurs et des marchandises à la vitesse de 25 km/h à la montée et de 17 km/h à la descente. Le trajet de Saint-Michel à Suze dure cinq heures, c’est un gain de temps et de confort appréciables par rapport aux diligences.

Mais l’exploitation du chemin de fer Fell cesse au bout de trois ans seulement, car les travaux de percement du tunnel du Fréjus se sont accélérés. Les outils manuels (marteau et barre à mine) ont été avantageusement remplacés par des perforatrices à air comprimé, une invention de l’ingénieur milanais Giovanni Battista Piatti, mise en œuvre par Germain Sommeiller, l’ingénieur en chef des travaux du tunnel.

L’inauguration du tunnel a lieu plus tôt que prévu, le 1er mars 1871, ce qui conduit à la ruine des investisseurs du chemin de fer Fell. L’erreur de prédiction sur le temps nécessaire à percer ce tunnel (14 ans au lieu de 30 ans) est un exemple de ce qu’un bon consultant aurait dû anticiper (l’évolution des technologies).

M. Brun : comment réussir une négociation avec l’administration.

Cette histoire, qui m’a été racontée par une de mes aide-ménagères, Edith Kakou est vraie. Monsieur Brun a existé. Il est mort un peu avant le Covid (2019).

Le programme d’hospitalisation à domicile de la Ville de Paris prévoit que des patients de l’hôpital peuvent consulter, faire des examens et recevoir des traitements sans bloquer un lit d’hôpital. Ils sont hospitalisés à domicile.

Le lien entre le patient et l’hôpital fait l’objet d’une convention d’hospitalisation qui reprend toutes les prestations médicales et annexes.

Monsieur Brun avait eu du temps de sa carrière, une haute position dans l’APHP et, pour assurer ses vieux jours, il avait acheté un superbe appartement à côté de l’hôpital.

Il était atteint d’une maladie neurologique incurable et avait signé avec la Ville de Paris une convention d’hospitalisation à domicile qui prévoyait le passage quotidien d’une infirmière pour lui administrer ses traitements et d’une aide-ménagère (Edith K.)

Elle m’expliquait que Monsieur Brun, l’infirmière et elle s’entendaient très bien, que tout allait bien, lorsqu’un jour, l’infirmière remarqua de petites taches de sang sur ses vêtements.

Elle comprend que ce sont des punaises de lit. Nul ne sait d’où elles sont venues, mais par précaution, il faut décontaminer tout le logement de M. Brun.

Pendant la désinfection, l’hôpital prévoit de le reloger dans une chambre réservée pour lui. Mais celui-ci refuse de déménager car il n’aime pas changer ses habitudes. Le problème c’est que tant qu’il n’a pas déménagé de son logement, toute la désinfection de tout l’hôpital est bloquée.

Ce blocage devient un sujet de conversation dans l’hôpital. Edith K. est amenée à rencontrer le responsable du programme de désinfection. Elle comprend qu’on n’a pas demandé à M. Brun quels aménagements pourraient rendre ce déménagement moins perturbant pour lui.

C’est, selon moi typique du comportement d’une administration française : se fixer une règle et la suivre à la lettre sans tenir compte des choses qui sont importantes pour les personnes.

La négociation commence mais elle est bloquée du fait d’un non-dit : les objectifs affichés par les deux parties ne correspondaient pas à leurs objectifs réels.

La négociation se termine lorsque M. Brun accepte de céder sur la question du déménagement et de ne conserver que les habitudes qui lui tiennent le plus à cœur. Il obtient le passage d’une infirmière et d’une aide-ménagère nominatives, qui lui sont attribuées sans changement de personne, jusqu’à la fin de sa vie.

Cet accord tient alors lieu de nouvelle convention d’hospitalisation, qui permet de décontaminer le logement de M. Brun.

Vie et mort de Paul Luquin.

Nous sommes en 1966, quatre ans avant la mort de Paul Luquin. Je suis en vacances avec mes parents à Cogne et nous pratiquons ensemble la moyenne montagne.

Puis, pour rentrer en France, je cherche des itinéraires qui m’amènent dans des coins sauvages, voire encore jamais découverts.

Je me retrouve dans la vallée d’ Ailefroide[BC1] dans les Hautes Alpes. Je marche sur la route jusqu’au point où elle vient buter contre la montagne. Là se trouve un chalet qu’on appelle le « pré de madame Carle ». Je vais me renseigner pour savoir s’il y a des guides de montagne pour m’accompagner lors de courses (partir du refuge, monter jusqu’à un sommet et redescendre au refuge). On me répond : regardez juste à côté : si vous voyez un homme avec une grosse moto, en train de fumer des petits cigarillos, c’est un guide de montagne ! ». Je vais voir l’homme en question. Il s’appelle Paul Luquin. Tout de suite, un bon contact s’établit entre nous. Il comprend mon besoin de sauvagerie et me propose de le rejoindre à un point sur le chemin du refuge d’Ailefroide car il a une autre course à faire avant, avec un autre client. Nous faisons accord et me voilà partir pour le lieu de RV.

Je le retrouve au pied des arrêtes de Sialouze. Clic-clac, les mousquetons sont accrochés. Il part dans la paroi, tirant la corde derrière lui. Les passages sur l’arrête s’enchaînent, jusqu’au passage- clé où l’itinéraire redescend de la paroi. Ensuite, c’est le point délicat de la course : il faut redescendre en rappel. Pour cela ; il faut trouver le point d’attache. Paul le dégage précautionneusement. On se met à cheval sur la corde et on bascule dans le vide. Il faut que les cordes soient de la bonne longueur, ici, environ 30 mètres, pour que le rappel s’effectue confortablement. J’arrive en premier sur la rémaille et nous redevenons au refuge.

J’ai tellement aimé cette course que je suis retourné la faire avec mon compagnon de cordée, Yves, environ un an après.

A notre retour, Paul prend immédiatement en charge une autre groupe de sept personnes, qui doit monter au mont Pellevou par un couloir très raide. Paul me confie comme un secret « lorsqu’il y a sept personnes qui ont chacun leur piolet et qui sont encordés, la cordée ne peut pas être décrochée ». C’est-à-dire que si l’on n’est que deux, et qu’une personne tombe, l’autre a du mal à le tenir sur son piolet mais c’est faisable. Alors que s’il y a plusieurs personnes encordées et qu’une personne glisse, plusieurs resteront accrochées avec leur piolet.

Quand il me dit cela, il me semble qu’il fait complément erreur, car si un des participants glisse, il va décrocher celui qui se trouve au-dessus de lui et leur poids additionné sera insupportable pour celui qui est encore au-dessus.

J’aurais peut-être dû le lui dire, répondre quelque chose à son commentaire, vu la suite des événements. Je le regrette.

Il part donc avec ces sept alpinistes amateurs pour une course très longue et très difficile. On peut les voir progresser très lentement sur l’arrête. Mais à moment on les perd de vue et le soir, on ne les voit pas arriver.

On les retrouvera le lendemain dans la rimaille du glacier, tous attachés à la même corde.

Cela m’a fait beaucoup réfléchir. Est-ce que c’est le fait d’avoir été tous encordés ensemble qui leur a été fatal ? Aurais-je dû insister davantage auprès de Paul pour qu’il fasse un autre choix ?

Destin basic ou destin trivial ? Est-ce que Paul avait un destin à fin méritée ou bien pas du tout.

Une halte à Bruges (1980’s)

Nous sommes dans les années quatre-vingt. Je voyage avec Célie et ses parents. Nous visitons les grandes villes d’Europe, à portée de train. Nous avons choisi Bruges, la ville la plus touristique de Belgique car elle est restée intacte, comme figée dans le temps. Les canaux sont toujours en service, l’eau continue d’y circuler lentement, témoin de siècles de vies particulières.

Notre train avance sans heurts. Célie, assise en face de moi, a posé ses pieds sur la banquette. Elle a ce geste désinvolte, celui qui dit qu’elle ne craint pas la règle, ou qu’elle la trouve idiote. Le contrôleur passe une première fois, lui demande d’enlever ses pieds. Elle ne répond pas. Il revient. Cette fois, il parle plus fort, plus sec. Elle le fixe, muette, sans obéir. Il insiste. Le ton monte. Il demande son passeport, veut noter son nom. Une amende est en jeu, peut-être plus. Célie refuse toujours de céder, surtout devant son père. Je comprends qu’elle ne veut pas perdre la face. Elle a tort, bien sûr, mais elle préfère le conflit à ce qu’elle vivrait comme une humiliation, perdre la face devant son père.

Le contrôleur, lui, joue son rôle jusqu’au bout, petit chef qui veut appliquer le règlement à la lettre, sans chercher à comprendre.

Je n’interviens pas. Je vois la scène de l’extérieur, comme un mécanisme implacable : règle, transgression, punition.

Mais le hasard veut qu’un supérieur des chemins de fer se trouve dans notre compartiment. Gêné par cette tension pour un fait si anodin, et désireux de donner une bonne image de la compagnie de transports belge aux touristes que nous sommes, il apaise le conflit.

Voilà une personne qui comprend que ce n’est pas en verbalisant les touristes qu’on fera avancer la cause des chemins de fer belges.

Le contrôleur lui obéit, et Célie se calme, la situation se referme, et le voyage reprend son cours.

Nous arrivons à Bruges. Les canaux entourent la ville, où tout circule par voie aqueuse. L’eau a vu passer bien d’autres voyageurs et garde leurs anecdotes comme dans une mémoire liquide.

Le lendemain, nous marchons dans les ruelles de la vieille ville. Là, à l’ombre d’un moulin à vent, nous découvrons une petite boutique d’ustensiles de cuisine. La vitrine est belle, soignée, presque poétique. À l’intérieur, une jeune femme nous accueille. Nous parlons. Elle nous explique qu’elle vit là, mais qu’on ne l’accepte pas parce qu’elle n’est pas née à Bruges. Elle s’est mariée à un homme d’ici, un camionneur souvent absent, et pourtant bien intégré. Tandis qu’elle, qui passe tout son temps ici, au cœur de la ville et qui fait tout pour se faire bien voir, reste toujours l’étrangère. Elle est la femme que l’on tient à distance, celle qui est venue prendre un homme d’ici, qui aurait dû revenir à une fille d’ici. Elle travaille, elle s’accroche, elle sourit. Mais rien n’y fait.

Je repense à Célie dans le train. Elle aussi a franchi une limite, mineure mais claire. Elle n’a pas respecté une règle, et on a voulu la sanctionner, par une amende. La femme de Bruges, elle, a transgressé un autre type de loi : une loi non dite, celle des appartenances.

Dans les deux cas, ce sont des femmes qui se trouvent en position minoritaire dans le regard des autres. Elles dérangent un ordre établi, pas forcément juste, mais accepté.

Je repense alors à ma tante, Madeleine Ruwet, qui vivait à Bruxelles. Un jour, lors d’un repas de famille, elle me dit, calmement : tu es juif. C’est la première fois qu’on me le dit. Je l’ignorais. Je n’ai reçu aucune éducation juive et je ne me suis jamais vu ainsi. Mais cette phrase, si légère en apparence, m’ouvre à l’idée que ce que je suis, est aussi ce que les autres décident que je suis, donc peut m’échapper. C’est une identité transmise sans paroles et qu’on ne choisit pas, mais qui peut un jour être réveillé, si quelqu’un le décide.

Dans le train, dans cette boutique de Bruges, ou chez ma tante à Bruxelles, je peux retrouver un même motif : il suffit de peu pour devenir un autre. Il suffit d’un geste, d’un mariage, d’un mot. On croit être dedans, mais on découvre qu’on est dehors.

Bruges, ville immobile, me montre cela. Pas seulement le passé figé, mais la permanence des frontières invisibles. Et moi, voyageur partagé entre plusieurs rôles, plumeurs origines, je comprends un peu mieux cette vérité simple et dure : il n’y a pas de neutralité. Même le silence finit toujours par parler.